「劔岳<点の記>」を観た [映画]

6月20日に封切された、「劔岳<点の記>」。3連休の中日の日曜日7月19日にやっと観た。木村監督は、映画のカメラマンをずっとやっていた人だけあって、映像は素晴らしいの一語に尽きる。壮大な自然の中のちっぽけな存在として人間を小さく写すことで、山と人間のスケールがよく対比でき、山を神として崇めた昔の人の心理が想像できた。これだけの大自然に囲まれて生活していたら、そこに何か霊的なものを感じてもなんら不思議はないだろう。

剱岳は、立山信仰の一部になっている。映画の中では、立山曼荼羅というものが紹介されており、ここでは剱岳は針の山として描かれている。映画でははっきりと言ってはいなかったように記憶しているが、原作本を斜め読みした限りでは、主人公の柴崎が軍から登頂を命じられた時点で修験者がすでに登っていることがわかっていたという。ただし宗教的な理由から、登山ルートは容易に教えてもらえなかった。柴崎たちは行者から「雪を背負って登り、雪を背負って降りよ」というヒントを貰った。ここから案内人の長次郎が「そのルートはここに違いない」と直感し、ある雪渓から登ることを提案した。この雪渓は彼の功績を讃えて「長次郎谷」と命名され、今でもそう呼ばれている。

さて、山登りをしている人なら誰でも知っていることだと思うが、急な斜面(だいたい45度を超えるくらいの角度)のところには、たいてい安全用のクサリがつけてある。自然のままでは捕まる場所がなくても、クサリが張ってあれば、これに捕まって登ったり降りたりすることができるようになっているわけだ。要するに事故防止のために、自然に対して敢えて人工的な処置を施してあるということである。

それにしても「この鎖を最初に付けた人は、どうやってつけたんだろう」と思うような信じられないような場所があるものだ。上州の妙義山に行ったときは、断崖絶壁の連続だった。「この絶壁にクサリ無しで最初に上った人は、一体何者なんだろう」と、何度も思った。

上野動物園に行った事のある人は、あの猿山を見たことがあると思う。僕が覚えているのは、甥と姪がまだ幼い頃、姉が夏休みに子供達を上野動物園に連れて行くというので、帰省のついでに同行したときのことだ。

人工的な岩山が作ってあって、猿達がそこで遊んでいる。この山をどうやって登るんだろうと思ってみていたら、一匹の猿が、ごく普通に駆け上がって行った。「ええ?」っと自分の目を疑った。

あの岩山が登山道であれば、人間はクサリを張っていなければとても登れない。猿の身軽さとは凄いもので、人間がどんなに鍛えても、あんな風にはなれない。しかも、あの足の形。木の枝を掴むこともできる、手みたいな足で、岩をしっかりホールドしている。猿が岩から足を滑らせて滑落するなんて、ほとんど有り得ないんだろうなと思う。

映画の中で、案内人の長次郎が岩壁を裸足で登るシーンがあって、このシーンを見てようやくわかった。登山道の岩壁に最初にクサリをかける人は、長次郎のような猿並みに優れた運動神経の持ち主なんだ。そうでなければ務まらないだろう。クサリが上から垂れていれば、そこを伝って登ることができる。「誰かが行かねば道はできない」という映画のキャッチフレーズは何事にも当てはまる。最初にそれをやった人は偉大なのである。

映画を観ていて、「ここ、クサリ張ってくれないと、危なくてしょうがねえな」と、普段の山登りの発想が出てしまって、一人で笑ってしまった。(前人未到なら、クサリが張ってあるわけないよね。それに、クサリを張ってくれる人がいるのは有り難いことで、張っていないからと言って苦情を言う筋合いのものではない)

さて、柴崎らが1907年に、剱岳山頂に設置した三角点は、四等三角点というものだったというが、100年後の2007年、初登頂100年を記念して三等三角点が設置されたという。このときの標石はヘリコプターで運んだらしい。科学技術が進歩すると、こんなことも容易く出来るわけだが、同時に当時の人の苦労を思わずにはいられない。映画に出てきた明治時代の装備は、今とは比べ物にならないような重そうなテント、足にはトレッキングシューズではなく足袋に草鞋。人足たちの背負う背負子は、木材で組んだ、いかにも重そうなものだった。

ヘリコプターが出たついでに、航空機の歴史を紐解いてみた。固定翼の方はライト兄弟が世界初の動力飛行に成功したのが1903年 。回転翼(ヘリコプター)ではフランスのポール・コルニュという人が、約2mの高さで20秒間のホバリングに成功したのが1907年だという。固定翼と回転翼は、さほど歴史的な隔たりがない。また柴崎が剣岳に登頂した時代は、ちょうど航空機の開発が始まった時代だったということも興味深い。

剱岳は、今でも、日本で一番登るのが難しい山だという。山を登るのが「難しい」と言った場合、それは何を意味するのかを考えてみると、要素として挙げられるのは、大体下記ではないかと思う。

1)表面の凹凸による歩きにくさ(技術)

2)距離や傾斜による体力の消耗(体力)

3)クサリ等の補助材の扱いの巧拙(技術)

4)高さに対する恐怖心(心理)

5)気温、天候および壁面の氷結など(気象)

こういうものが様々に複合して、一口に「難しい」ということになる。1)~4)については、十分な訓練が必要だ。5)の天気については、長年の経験がモノを言う世界だろう。つまり剱岳は総合力が要求される山で、経験の浅い初心者が行くべきところではないのだろう。でもいつかは行ってみたい憧れの山だ。何しろドラマを知ると旅は楽しくなるものだ。

バブルへGO! タイムマシンはドラム式 [映画]

この映画。先日たまたまチャンネルを合わせたらテレビで放送していた。基本的にドタバタ喜劇であるけれども、背景にあるテーマはバブル景気とその崩壊という、日本の歴史に残る大事件だ。この重さと軽さのバランスが僕の嗜好にぴったりとハマった。もう一回観たいと思ってDVDを買ってしまった。

バブル景気。あの時代はすごかった。自分も含めて周り中が浮かれていた。でも、なぜ急に盛り上がり、なぜ急に崩壊したのか、当時の僕は若くて問題意識もなく、もともと経済のことなど疎いから真面目に考えることもなく、ただ浮かれていただけだった。映画の舞台は2007年と1990年。17年のギャップは世代が一つ変わってしまうくらいの時間である。1990年は僕が就職して3年目にあたる。もしかしたら僕の世代は、社会人として実際にこの時代を経験した人の中でも若い方の世代に入るのかも知れない。

バブル景気は、1985年のプラザ合意が引き金になって始まり、1990年の土地の売買に関する融資を規制する大蔵省の通達(いわゆる総量規制)が引き金になって崩壊したというのが定説になっている。映画は、偶然発明されたタイムマシンで1990年に遡り、この総量規制をやめさせ、バブル崩壊を食い止めようとするものだ。

財務省に勤める官僚の下川路(阿部寛)。それから下川路の大学時代の同期で、家電メーカーの研究員、真理子(薬師丸ひろ子)。真理子は新しい洗濯機を開発しているときに、これが偶然タイムマシンになっていることがわかった。下川路はこれを使って1990年に遡り、総量規制の発表を阻止し、今の日本を変える極秘プロジェクトを立ち上げた。ところが過去に乗り込んだ真理子が消息を絶ってしまった。そこで今度は、真理子の娘の真弓(広末涼子)を説き伏せて1990年に送り込むことになった。

真弓は、1990年の若い頃の下川路に出会い、自分が2007年の未来から来たこと、そしてその目的を説明するが、あまりにも奇想天外な話で取り合ってもらえず、逆に六本木のディスコに連れて行かれ、口説かれてしまう。しかし、真弓と接して何度も話を聞いているうちに、下川路は次第に真弓を信じるようになる。

・・・さて、ここでちょっとだけ脇道にそれるが、バブル景気について、にわか勉強した成果を書いてみようと思う。所詮は素人だから、解釈はそれなりである。詳しく知りたい人は専門書を参照されたい。

1985年、アメリカの貿易赤字を是正するために、G5(主要5カ国蔵相、中央銀行総裁会議)で、為替レートをドル安に導くための合意がなされた。アメリカのプラザホテルで合意されたことから、この合意を通称「プラザ合意」と呼んでいる。本来、為替レートというのは、そのときの経済の動きにあわせて自然に変動していくものだが、これを政府が人為的にある方向に導こうというものらしい。なんでアメリカの貿易赤字を是正するために各国が足並みを揃えたか。それは、たぶん、アメリカの経済がおかしくなると世界中がおかしくなるということが、かつての世界恐慌の教訓として残っているからだろう。(今この時代も、アメリカのサブプライム問題のせいで世界経済がおかしくなってるもんね)

当時1ドル240円だった円相場は、一年後には120円まで高騰した。日本の産業は輸出に頼っている部分がかなりあるので、円高が進めば輸出産業は打撃を受ける。このため政府は低金利政策を採り続けた。銀行は融資先として製造業が振るわなくなったため、不動産関連の企業への融資を推進した。このころ地価も株価もまだ上昇する余地を残していた。

「地上げ」という言葉が盛んに使われたのは、この頃だった。例えば、ある区域が一軒の一般住宅しか建てられないような小さな土地に分割されていた場合、不動産業者が、その区域をまとめて買い取り、一つの大きな土地にする。そうすると、その土地には、ビルを建てるなどの新しい用途が生まれる。こうして付加価値をつけた土地を転売すれば、買ったときよりも高い値段で売れる。銀行が不動産融資を積極的にした結果、このような土地の購入転売が盛んに行われ、地価は次第に上昇していった。株の売買も同じような状況で、投資家は銀行から低金利で融資を受け、株の売買を盛んに行った。

1987年になると、この影響は経済全体に波及した。僕の勤務する会社なんかは、ビルの空調をやっているから、ビルがたくさん建てばそれだけ儲かることになる。建設会社はもちろん、設備の会社も、その下請けもみんな儲かった。必然的に従業員の収入は増え、財布の紐がゆるんだ。しかし住宅は高くて買えないから、車を買ったり、宝石を買ったり、旅行に行ったり、宴会やったり。かくして、お金は日本中を激しく駆け巡ることになった。

すでに、地価は、合理的に説明できる価格を超えて上昇(これを称してバブル状態という)していた。そして今、家を買っておかないと一生買えないという恐怖感から、一世代で払えないような無理な住宅ローンを組んだり、政府の無策を批判する人も現れた。本来、地価が上がりすぎた場合、その土地に高い税金がかかるから、それでも商売できる人でなければ維持できない。要するに放っておけば値段は少しずつ自然に正常に戻っていくのだという。しかし、そのころの民衆も政府もこのような冷静な目はもっていなかった。それはそれで仕方のないことだと思う。どんな人でも、みなその時代の空気の中で流されながら生きている。未来人からみて愚かに思えるのは、未来人が結果を知っているからである。

こうして1990年3月、大蔵省銀行局は、総量規制に踏み切った。この規制によって、不動産業者は土地を自由に売買できなくなった。やがて、もともとが不合理なほどに吊り上った地価は急速に下落を始めた。そして、土地を担保にして融資していた銀行は、多額の不良債権を抱えて経営難に陥り、ついには倒産する銀行も出始めた。倒産を免れた銀行も、経営に行き詰まり、他行と合併することで必至に耐えた。体力のない中小企業は連鎖的にバタバタと倒れた。大企業も再構築(リストラクション)の名の下で、人員削減を断行し、大量の失業者を出した。「リストラされる」という言葉が「解雇される」という意味で定着したのもこの頃からだったと思う。株価も急激に下がり、かくしてバブル景気は崩壊した。それからの日本経済の様子は、世代の変わった若者でも知っていることだろう。

映画の中で、1990年、総量規制の発表が翌日に迫った日、若い下川路が真弓に向かって問いかけた。

「真弓。もう一度聞く。未来の日本は国民にとって幸せな国になっていないんだな」

まるで官僚の鏡のような質問だ。普段そんな壮大なことを考えたこともない真弓は、戸惑いながらも、精一杯の答えを搾り出す。

「わかんない。でも未来のあなたはそう思ってる」

パーフェクトな答えだ。未来の自分がそう思っているなら、何も疑うことはない。真弓のこの一言で下川路は、阻止を決断する。ここから先は映画のドタバタぶりは最高潮になる。そして最後は、もうこれ以上ないというくらいのハッピーエンド。

重厚なテーマと、軽いノリの絶妙なバランスの中に、「時代のギャップ」の面白さが至る所に散りばめられている。例えば、真弓がジャーナリストに携帯電話を得意気に見せるシーン、大手銀行に就職の決まった学生に対して、「その銀行、潰れるよ」と予言してみせるシーン、などなど。こういうシーンを面白く感じるのは、「知っている」未来人が、「知らない」過去の人に対して感じる、ささやかな優越感をくすぐられるからであろう。タイムトラベル物でしか表現できない内容だと思う。面白かったし、また懐かしい思いも味わえた。またしばらくしたら観ようっと。

映画 「初恋のきた道」 [映画]

去年の7月にどろぼうひげさんのブログで紹介されていた映画「初恋のきた道」。ずっと気になってはいたものの、見る機会のないまま、1年以上経ってしまった。中国に出張したあと、しばらく中国のことが頭から離れないので、買って観てみた。

2000年にヒットした映画だし、もうストーリーをばらしてもいいよね。

************************************

語り手の男性が、父親の死で、故郷の村に帰ったところから物語が始まる。村長が死のいきさつを語る。語り手の男性の父親は小学校の教師で、校舎を新築するための金策に奔走しているときに吹雪の中で倒れ、帰らぬ人となった。遺体が今、町の病院の霊安室にある。遺体を村に運んで埋葬する必要があり、車を使えば半日で運べるのに、語り手の母親、つまり死んだ教師の妻が遺体を昔ながらのやり方で担いで運ぶと言って聞かない。村の人手は老人と子供ばかりで、担ぎ手を雇うにはお金がかかる。はて、どうしたものか、と語り手に相談する。ここまでのシーンは現代のシーンでモノクロ映像だが、ここから場面が40年前に遡り、カラー映像になる。

ヒロイン、つまり語り手の母親はこのとき18歳。町から村へ続く道を、馬車に乗って、20歳の青年教師がやってきた。ヒロインは、青年教師に一目惚れ。彼に料理を作ることで、自分の気持ちをなんとか伝えようとする。しかし、ある日、青年は突然、町へ帰らなければならなくなった。村人の噂話がおぼろげにいきさつを語る。「右派だってさ」

右派という言葉、中国の人ならすぐにわかる言葉であろうが、日本人の視聴者には、若干の予備知識が必要になろう。中国共産党が1957年に行った反体制狩りを「反右派闘争」という。主に共産党を批判した文化人が取り締まりの対象になった。やがてこれが、文化大革命につながっていく。

ヒロインの慕う青年教師もこれ(おそらく思想の取調べ)のために町へ急に帰らなければならなくなった。ヒロインは、町へ続く道を走り去る馬車を追いかけ、自分の作った料理を持って夢中で走る。しかし追いつけるわけもなく、馬車を泣きながら見送った。

冬休み前には必ず帰ると約束した青年教師が、いつまでたっても帰らず、ヒロインは町に行こうと決意するが、途中、吹雪の中で倒れてしまい、凍死寸前で助けられた。このいきさつを聞いた青年教師は一時村に戻り、ヒロインと再会する。そして2年後、二人は結ばれた。

語り手は、父母の若い頃の話を聞いて育ったから、母親が、その「道」にこだわる理由がよくわかった。普通の人にとっては単なる道であっても、自分と夫にとっては思い出の道なのだ。だから最後にこの道を夫と一緒にゆっくり歩いてたどりたいのだ。息子は母親のために、大金をかけて人を雇ったが、教師の死を聞きつけた教え子たちが集まって棺を担いでくれ、誰も金を受け取らなかった。

************************

泣けた。ヒロインのやることなすこと、全てがいじらしく、切なく、シーンが変わるたびに涙が溢れた。7年前にこんな映画があったなんて知らなかった。

ヒロインを演じた章子怡の演技力がすごい。これだけの演技ができる人は、そういないと思う。はにかんだ顔、どぎまぎした表情、うれしそうな仕草、どれをとってもこの映画の美しいシーンに自然にはまりこみ、なんらの不自然さもなく、だからこそ、見る人を自然に映画の世界に引き込む。はやり世界の頂点に立つような映画人は監督にせよ、女優にせよ、すごい力をもっている。

なんだか映画に圧倒されてしまって、うまい言葉が見つからない。思い出しただけで、涙が出てしまう。ああ、ひたすら感動。

映画「フラガール」メモリアルBOX [映画]

「フラガール」。だいぶ話題になった映画だから、ご存知の方も多いと思う。エネルギーが石炭から石油に代わる時代、本州最大の炭鉱であった「常磐炭鉱」も閉山の危機に見舞われ、炭鉱会社が、鉱山から湧き出る温泉を利用してレジャー施設「常磐ハワイアンセンター」を作るという起死回生のプロジェクトを立ち上げた。アトラクションの目玉はハワイアンダンスショー。炭鉱の娘たちが、ヤマを救うために、ダンスの特訓をする。映画は、この実話に基づいたものだ。

昨年の12月、欧州出張した際、機内で、この映画を上映していた。JALの機内サービスはなかなかよく、一つのチャンネルに一つの映画が割り当てられていて、エンドレスで何度もなんどもずっと流している。たまたま観たこの映画で、あまりにも感動してしまい、飛行機の中でチャンネルを合わせっぱなしにしたまま、そればかり見入ってしまった。他の映画を観る気になれなかった。

いろいろな見方があると思うが、僕が一番感動したのは、ダンサーたちの成長過程だった。センターがオープンする前に、キャラバンカーで、いろいろなホテルをまわり、舞台でダンスを披露する。最初のうちは、ヤジを飛ばされて客とケンカしたり、踊っている最中に隣とぶつかったりさんざんな出来だったが、これが回を重ねるにつれ、だんだんプロらしくなってくる。そして、クライマックスはセンターオープンの日、夜のタヒチアンダンスショーは圧巻だ。観客は全員がスタンディングオベージョン。娘たちは、立派にプロデビューを果たした。

リーダーの紀美子役を演じた蒼井優さんは、ソロを見事に踊りきった。ラストシーンで、ダンサーたちが素で流す涙は清清しかった。

3月の中旬に、この映画のメモリアルBOXが発売されたので迷わず購入。中には3枚組のディスクと映画の台本が入っていた。3枚のディスクには「本編」「ハワイアンディスク」「タヒチアンディスク」と名前がつけられ、メイキング映像や、常磐ハワイアンセンターの歴史やら、踊り子たちの練習の様子なんかが納められている。

松雪泰子さんが演じた、ダンスの先生「平山まどか」のモデルになったのは、「常磐音楽舞踊学院」の最初の講師だったカレイナニ早川先生で、映画に出たダンサーたちは、早川先生やその弟子たちの指導を受けている。このドキュメンタリー映像は、映画さながらで、最初のなれない動きが、時が経つにつれて次第にこなれていく様子は、なかなか見ごたえがある。

映画のラストシーンのタヒチアンダンスは、「オテア」という振り付けで、ダンサーたちがこれの練習成果を披露したとき、早川先生は涙を流し、この振り付けは自分が引退した最後の舞台のフィナーレだったのだというエピソードを彼女たちに明かした。(僕は不覚にも、もらい泣きしてしまった)

いい映画だった。このメモリアルBOXもいい企画だった。最近、日本映画が元気で嬉しい。

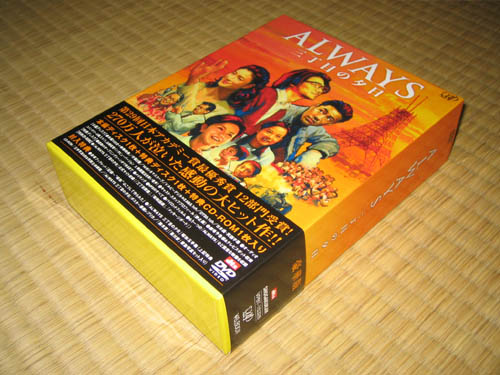

三丁目の夕日 その2 愛蔵本 [映画]

(つづき)

僕は凝り性なので、こうなると原作本が読みたくなる。本屋に行ったら、映画公開記念の愛蔵本が出ていたので、買ってしまった。本屋に並んでいたのは、下の写真の状態。

この愛蔵本は、原作の中から、秀作を選んで、作品のテーマを1月から12月まで、整理して編集したものだ。つまり発表順ではなくて、季節ごとにまとめた本になっている。装丁が、漫画とは思えない豪華さ。まあ、この作品には、それだけの価値があるということだ。

レジに4つ持っていくと、本屋の親父が、「これ要る?」と言って、奥の方から店頭ディスプレー用のダンボールを持ってきた。中にはオマケ付き。(中央の白い箱)

当然「要る!」と言い、もらって帰った。オマケを開けてみたら、登場人物の一平くんと友達の人形と東京タワーの置き物が入っていた。これもまたもったいなくて封を開けられない。(笑)

三丁目の夕日 その1 DVD [映画]

「ALWAYS 三丁目の夕日」。この映画、どろぼうひげさんのブログに刺激されて、7/16にDVDを買ってしまった。素晴らしかった。まだ見てない人には是非お勧めしたい映画だ。

テーマは家族愛。大人には大人の、子供には子供の悩みがある。でも、そんな中で、家族が寄り添いあって、ささやかな幸せを見つけて生きていく。こういう映画が人気があるのは、結局、家族がもともと持っていた役割とか愛情とかいうものを、みんなが見直したいからではなかろうか。泣ける映画だった。

さて、DVDは、普通版と豪華版があったが、豪華版の方を買った。中には本編の映像ディスクとメイキングディスクが2枚入っている。それから、製作の記録本。あと、「昭和玉手箱」という付録。中には、映画のシーンの立体写真(左右の目で別々に見るやつ)とそれ用のスコープなんかがついている。もったいなくて封が開けられない(笑)

この映画、ストーリーも素晴らしいが、昭和30年代の町並みを再現したCGが、これまたすごい。ものすごい技術、そして、スタッフのものすごい情熱。ああ、日本映画も進歩したものだ。

博士の愛した数式 [映画]

「博士の愛した数式」のDVDが発売されたので、日曜に早速購入。観てみたので感想を一筆。 家政婦の一人息子の「ルート」は、長じて数学の先生になることになっているが、映画ではルートが生徒たちに自分の生い立ちを語る形式で、話が進行していく。細部に若干のアレンジはあるものの、基本的に原作を忠実に映画化している。キャスティングが大変よい。よくもこれだけぴったりした役者たちをそろえたものだと思った。博士の役に寺尾聰。家政婦に深津絵里、未亡人に浅丘ルリ子。ルート先生は吉岡秀隆。子役の少年もかわいかった。

「交通事故で80分しか記憶がもたない天才数学者」という人物設定は大変ユニークだ。このような俗世間と隔離されたような人物(博士)に家政婦は献身的に世話をする。博士も家政婦と、その一人息子のルートを愛した。愛したと言っても男女間の愛とか親子の愛ではなく、信頼関係に基づいた人間愛だと思う。記憶の不自由な数学者との間に築いた信頼関係は、普通に考えればあり得ないようなものだけれども、そういう言わば奇跡的で切ないものが、この上なく美しく感じられた。

僕は理科系の人間だから、博士の語る数学の話にどうしても興味が行ってしまった。この物語の博士は整数論が専門だ。僕は学生時代、数学はよく勉強した方だったが、その中で、苦手な分野が二つあった。ひとつは確率論、もうひとつは整数論だった。微分積分なんかは、何に使うかがはっきりわかる。自然現象(物体の運動など)を記述するのに微分方程式を使うから、微分積分の理論を理解しなければ自然科学系の学問分野には進めない。確率論にしても、そこから発展する統計学は、データの分析にどうしても必要になる。(実際、大学で工学系に進んで、そのことははっきりと実感した) しかし整数論は、何の役に立つのかが、わからなかったから、なかなかやる気がおきなかった。それに、この分野だけは、訓練ではどうにもならない天才的な直感が必要なような、そんなイメージをもっていた。実際、入試問題でも整数論はあまり出題されなかったように記憶している。この映画を観て、このイメージはやはり正しかったのだと思った。

工学系(機械工学、電気工学など)の研究者は、それが人間にとって何の役に立つのか、つまり「価値」を常に念頭に置いているのに対して、理学系(数学、物理学、化学など)の研究者は、そんなことは考えていない。理学系の学問とは本来そういうものだと思う。彼らを突き動かす原動力は、真理に対する純粋な探究心である。ニュートリノの観測でノーベル物理学賞を受賞した東大の小柴先生が言っていた。「ニュートリノの研究をして、何の役に立つのかを考えても、それはわからない。しかし、昔、電子が発見されたときに、それが何の役に立つのかを説明できる人などいなかった。今、電子工学の発達により、これだけの文明社会が築かれている」

何の役に立つのかわからないけれども、それを探求する。その探究心を持ち続けることができるのは、その世界の美しさに純粋に魅せられ、引き込まれた結果だと思う。花の美しさに魅せられた人は、「その花がなんの役に立つのか」などと考えることはない。人が人を純粋に愛するとき、「この人を愛することによって、自分にどんなメリットがあるのだろうか」と考えることはない。これと同じように、数字の美しさに魅せられた人は、「それが何の役に立つのか」など考えることなく、ただ純粋に、より美しい定理や公式を発見しようとして、研究に打ち込むのだと思う。

原作者は、数学の理論を紹介するためにこの小説を書いたのではないはずだ。数学者を登場させて数学の美しさを語らせることによって、純粋に人のためにつくし、純粋に人を信頼し、人を愛すると言ったことを比喩的に、印象的に読者の心に染みこませたかったのだと思う。「第一回本屋大賞に輝く大ベストセラーの映画化 永遠に心に生き続ける、『至高の愛』の物語」 この宣伝文句は、いささか大げさだと思う人もいるかも知れないが、僕は当たっていると思った。

映画を観るきっかけ [映画]

学生の頃だったと思う。「楢山節考」という映画があった。姥捨山伝説を題材にとった真面目な映画だった。ところが、それのポスターがとんでもない。出演している女優が足を広げ、それをみすぼらしい男が覗き込んでいる、エロチックな写真だった。今の感覚だったらこのポスターはNGだと思うんだが・・・。このシーンは、つまり、貧しい農村で、長男しか嫁をもらえない掟があって、次男以下は農奴として飼い殺しにされる。性欲をもてあました男が、やむなく闇で女の慈悲で体を許してもらう、というそういうシーンであって、映画のメインテーマではなかった。でも、観客を動員する目的で、そんなインパクトのあるシーンをポスターにしたのだろう。当時の僕は、このポスターにまんまとノセられて、友人を誘ってこの映画を観に行った。感動的な映画だった。結果オーライ。

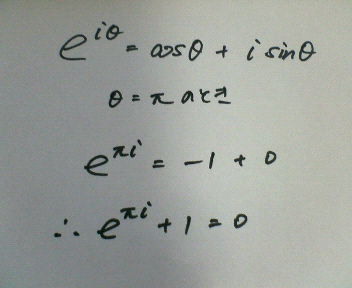

最近の映画で、「博士の愛した数式」というのがあって、これが気になっている。僕のこよなく愛するオイラーの等式(オイラーの公式の変数にπを代入したときに得られる結果)が黒板に書いてある。それだけで、そそられてしまう。本来、映画のメインテーマではなさそうなものに惹かれてしまうサガは、昔も今も変わらないようだ。きっと映画を観れば、それなりに感動するだろう。でも、もう上映している映画館も少ないようだし、きっと、DVDで観ることになりそう。数学という、一般の人に敬遠されがちなものが舞台に登場し、数学者が家政婦とその子供と心の交流をもつ、なんて、ときめいてしまうではないか。